Las bodas suelen ser sinónimo de alegría, unión y momentos inolvidables. Sin embargo, jamás imaginé que la boda de mi hermano menor se convertiría en un recuerdo que mezclaría dolor y orgullo a partes iguales.

Mi nombre es Sarah Mitchell y siempre he tenido una relación muy cercana con mi hermano Daniel. Crecimos en un pequeño pueblo, en una familia donde la amabilidad y la lealtad eran valores que se respiraban en cada comida y en cada consejo de nuestros padres. Por eso, cuando Daniel me anunció que se casaría con Charlotte, una joven elegante proveniente de una familia acomodada, no pude estar más feliz por él.

Desde el primer momento quise que todo fuera perfecto: lo acompañé a elegir el anillo de compromiso, colaboré en la cena de ensayo e incluso propuse que mi hijo Noah, de apenas nueve años, fuera el encargado de llevar los anillos. Sin embargo, pronto noté que Charlotte no parecía tenerme aprecio. Quizá mi situación de madre soltera la incomodaba, o tal vez simplemente yo no encajaba en su círculo de amigos y familiares con costumbres sofisticadas.

Decidí ignorar las señales. Las bodas pueden ser estresantes y mi único deseo era ver a mi hermano feliz.

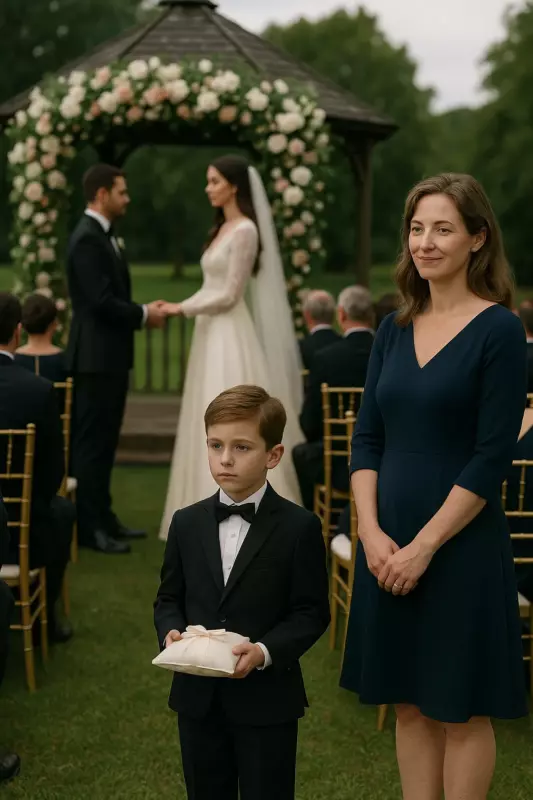

Llegó aquel sábado soleado de junio. La ceremonia se celebró en una finca de ensueño: colinas verdes, un cenador cubierto de rosas y sillas doradas perfectamente alineadas. Noah, vestido con un pequeño esmoquin, sostenía con orgullo el cojín de satén donde reposaban los anillos. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo, el color favorito de mi difunto esposo. No buscaba destacar; solo quería acompañar a Daniel en su gran día.

La ceremonia fue hermosa y las lágrimas se asomaron a mis ojos mientras escuchaba los votos de mi hermano. Pero la armonía se quebró durante la recepción. Charlotte, la novia, se aseguró de que su familia y amigos ocuparan las mesas principales, mientras que Noah y yo fuimos ubicados al final del salón, lejos de mis propios padres. Sonreí con cortesía, tratando de disfrutar el momento.

El momento incómodo llegó cuando Charlotte tomó el micrófono para agradecer a los invitados. Tras elogiar a su familia y damas de honor, pronunció una frase que, aunque disfrazada de humor, sonó como un dardo: “Y gracias también al resto de la familia de Daniel, incluso a quienes no siguieron el código de vestimenta ni el nivel de formalidad que imaginamos para hoy.”

Algunos rieron suavemente, pero para mí fue un golpe directo. Miré mi vestido, después a Noah. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies.

Salí un momento para respirar y evitar que las lágrimas se notaran. Noah, con su inocencia y madurez prematura, me tomó de la mano y me preguntó si estaba bien. Al ver mi silencio, me dijo con firmeza: “Quiero decir algo.”

Antes de poder negarme, comprendí que no se trataba de enojo, sino de amor. Asentí y volvimos al salón justo cuando comenzaba el brindis.

Con paso decidido, mi hijo se acercó al maestro de ceremonias y le pidió el micrófono. El hombre, sorprendido, se lo entregó. Noah, con su pajarita un poco torcida, se colocó en el centro de la pista y dijo con voz clara:

“Hola, soy Noah, el portador de los anillos. No iba a hablar, pero escuché algo que entristeció a mi mamá y quiero recordarles lo increíble que es.”

El salón quedó en un silencio absoluto.

Noah señaló hacia mí: “Ella es mi mamá, Sarah. Es mi mejor amiga. Juega conmigo, me ayuda con la tarea y me lee cuentos aunque esté cansada. Me enseñó a ser amable, incluso cuando otros no lo son. Cuando mi papá falleció, ella nunca dejó de hacerme panqueques ni de ir a trabajar, aunque la veía llorar por las noches.”

Los asistentes comenzaron a emocionarse; algunos dejaron escapar un “aww”.

“Mi mamá siempre dice que la familia significa apoyarse sin importar si uno es rico o elegante. Y mi mamá tiene el corazón más grande de todos. Si alguien olvidó darle las gracias, yo lo haré: gracias, mamá. Eres lo mejor de nuestra familia.”

El salón estalló en aplausos. La gente se puso de pie, incluidos mis padres y, para mi sorpresa, el propio Daniel. Incluso algunas damas de honor de Charlotte se unieron al aplauso.

Yo estaba conmovida. Abracé a mi hijo con fuerza mientras él, con su inocente sonrisa, me preguntaba si ya podía ir por un pedazo de pastel.

El resto de la noche transcurrió entre felicitaciones y palabras de admiración hacia Noah. Mi hermano se acercó con la voz entrecortada para disculparse: “Debí haber dicho algo antes. No estuvo bien lo que pasó. Pero tu hijo lo salvó.”

Charlotte, en cambio, permaneció en silencio. Pero ya no esperaba una disculpa. Mi hijo, con su valentía y su enorme corazón, había restaurado mi dignidad y había recordado a todos que la verdadera elegancia está en el respeto y el amor familiar.

Aquella noche, mientras conducíamos de regreso a casa, Noah me preguntó si su papá, desde el cielo, habría escuchado su mensaje. Con lágrimas de orgullo respondí: “Estoy segura de que sí.”

Y entendí que, más que tomar un micrófono, mi hijo había dado voz a la esencia de nuestra familia: el amor que todo lo cura y todo lo eleva.

En un mundo donde las apariencias a veces pesan más que los sentimientos, un niño de nueve años demostró que el verdadero honor no lo dan los vestidos caros ni las fiestas lujosas, sino la bondad que nace del corazón. Este relato nos recuerda que, en las celebraciones de la vida, el respeto y el amor siempre deben ocupar el primer lugar.