Era un lunes por la mañana como cualquier otro en la primaria Pinewood. El sol entraba por las ventanas del salón, iluminando las mesas de colores donde los niños platicaban emocionados sobre lo que habían hecho el fin de semana. La maestra, Olivia Henderson, caminaba entre los pupitres con una sonrisa cálida, preparando la primera actividad del día. Su voz tranquila llenaba de calma a los pequeños, pero había una alumna que no parecía compartir ese ambiente de alegría: Emily Taylor, una niña de apenas seis años.

—Buenos días, clase —dijo la maestra con entusiasmo—. Vamos a empezar compartiendo algo especial que hayan vivido el fin de semana.

Las manos de los niños se levantaron enseguida, ansiosos por participar. Sin embargo, Olivia notó que Emily seguía inmóvil junto a su asiento, abrazando con fuerza su mochila como si fuera un escudo.

—Emily, cariño, toma tu lugar, por favor —le pidió la maestra con suavidad.

La niña negó lentamente con la cabeza. Sus coletas rubias se movieron y, en sus ojos azules, comenzaron a asomarse lágrimas.

—No puedo —susurró con voz quebrada.

La maestra, preocupada, se inclinó junto a ella para hablarle sin que los demás escucharan.

—¿Te sientes mal? ¿Quieres ir a la enfermería?

Emily apretó más su mochila contra el pecho y, entre sollozos, respondió:

—Me duele sentarme.

Olivia sintió un nudo en el estómago. En sus quince años de docencia había aprendido a reconocer señales de alarma, y esa confesión hizo que todas sus alertas internas se activaran. Con la voz temblorosa, la niña agregó algo que dejó helada a su maestra:

—Era grande y grueso, y me dio mucho miedo.

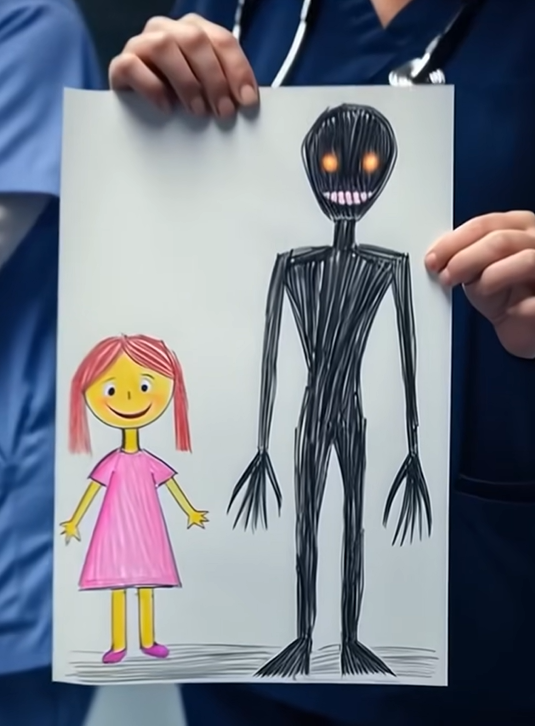

Olivia sabía que debía mantener la calma frente al resto de los niños, así que llevó a Emily al rincón de lectura. Le dio papel y colores, pidiéndole que dibujara lo que había visto. La pequeña dudó al principio, pero pronto comenzó a trazar líneas irregulares con manos temblorosas. Cuando terminó, le entregó el dibujo a la maestra.

Al verlo, Olivia contuvo un grito. Era una figura oscura y extraña, algo que ninguna niña de seis años debería plasmar.

—Emily, ¿quién te mostró esto? —preguntó con la voz apenas controlada.

—El domingo… no quería acercarme, pero estaba ahí —respondió la niña.

Con las manos temblorosas, la maestra tomó el teléfono de la oficina y marcó.

—Habla Olivia Henderson —dijo con firmeza—. Necesito que llamen al 911 y que contacten a la mamá de Emily Taylor. Es urgente.

Minutos después, las sirenas comenzaron a escucharse en la distancia.

La noticia llegó hasta Sarah, la mamá de Emily, quien dejó su turno en el hospital para correr a la escuela. Ahí ya estaban los oficiales Daniels y Rivera, revisando el dibujo y escuchando el relato fragmentado de la niña. La tensión creció cuando apareció otro detalle: una mancha extraña en la mochila nueva de Emily.

La sospecha recayó de inmediato en Nathan, el tío de la niña, quien había pasado tiempo con ella el fin de semana. La familia entró en crisis. Sarah no podía creerlo, pero la evidencia parecía apuntar hacia él. Emily lloraba desconsolada, sin querer dar más explicaciones.

La mochila fue enviada al laboratorio para análisis. Mientras tanto, la madre y los oficiales esperaban con angustia en el hospital, tratando de tranquilizar a la pequeña.

Horas después, los resultados llegaron. El oficial Daniels recibió la llamada y escuchó en silencio. Cuando colgó, su rostro mostraba incredulidad.

—Señora Taylor… —dijo en voz baja—, el sospechoso no es humano.

La “figura grande y gruesa” que Emily había descrito resultó ser nada más y nada menos que el cuello de una jirafa en el zoológico. Durante la visita familiar, el animal se inclinó demasiado cerca y babeó sobre la ropa de la niña, dejando una mancha en su mochila. El ardor que sentía al sentarse no era más que una irritación causada por los jeans nuevos y el calor del día.

Lo que comenzó como una alarma que parecía una pesadilla terminó siendo un inocente malentendido infantil. Emily no tenía aún las palabras para describir lo que había vivido, así que recurrió a lo que conocía: un dibujo.

Lejos de convertirse en una tragedia, la experiencia se transformó en una oportunidad para la familia. Sarah reforzó la comunicación con su hija, los maestros recordaron la importancia de escuchar incluso los detalles más pequeños, y la comunidad escolar aprendió que muchas veces los temores de un niño pueden tener explicaciones más sencillas de lo que parecen.

Semanas después, Emily regresó sonriente a la escuela. Esta vez, cuando contó a sus compañeros su experiencia con las jirafas, lo hizo entre risas, orgullosa de haber vivido una aventura que, aunque al principio la asustó, se convirtió en una anécdota divertida.

La historia de Emily es un recordatorio de que la perspectiva de un niño puede ser muy distinta a la de un adulto. A veces, lo que suena como un gran misterio puede ser simplemente el reflejo de una imaginación en desarrollo o la manera ingenua de explicar una experiencia nueva.

De un malentendido surgió una lección: escuchar, observar y acompañar siempre a los más pequeños. Porque, al final, lo que parecía un secreto oscuro terminó siendo la historia de una niña que aprendió a contar su mundo de una forma distinta… y de una comunidad que supo escuchar con atención.