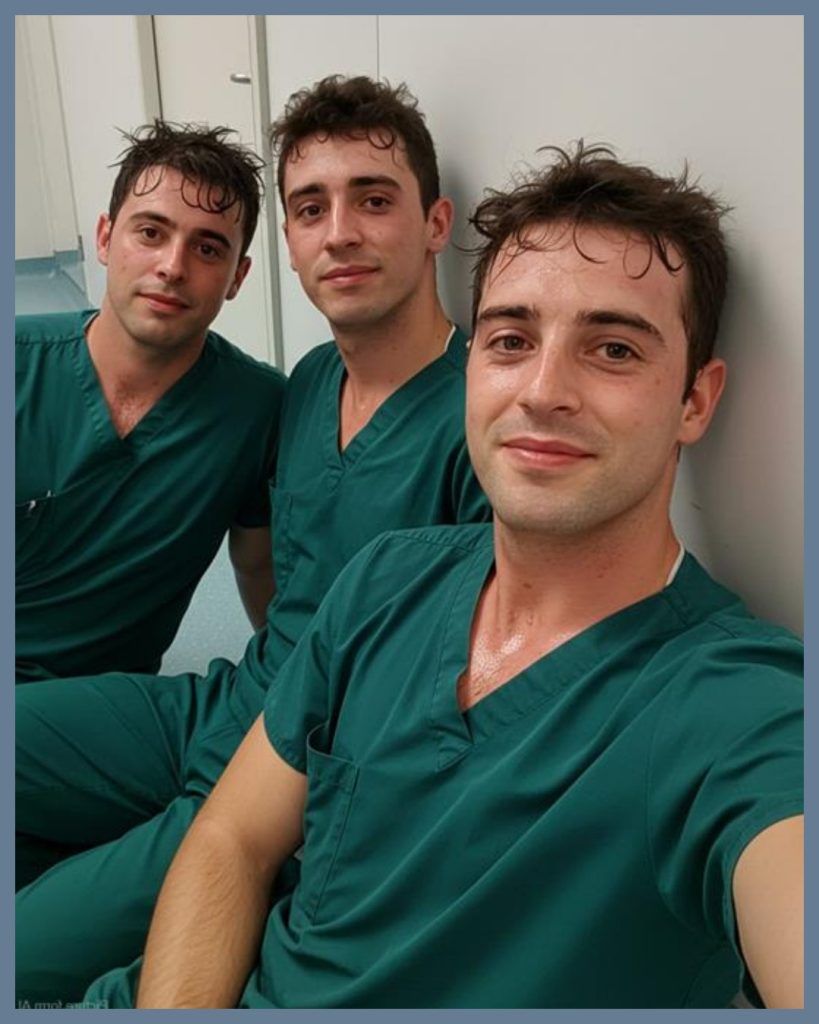

Después de ocho horas intensas en la sala de operaciones, por fin la cirugía terminó. En un pequeño cuarto de descanso del hospital, tres jóvenes médicos se recargaron contra la pared, todavía con la respiración agitada. Las gotas de sudor brillaban en sus frentes y sus filipinas verdes conservaban manchas de humedad, prueba de una jornada que puso a prueba su resistencia física y mental.

No eran simples compañeros de trabajo; se habían convertido en hermanos de vida. Alejandro —el cirujano principal— era reconocido por su precisión y la calma con la que enfrentaba cualquier crisis. A su lado estaba Diego, su mano derecha en la mesa de operaciones: un asistente quirúrgico con movimientos firmes y ojos de águila, capaz de detectar el mínimo detalle. Y completaba el equipo Luis, el anestesiólogo, quien en silencio se aseguraba de que el corazón del paciente latiera de manera constante durante las horas más críticas.

Ese día se enfrentaron a un reto mayúsculo: un trasplante de hígado de urgencia para un niño de apenas doce años que llegó en estado de coma profundo. El tiempo se convirtió en su mayor enemigo. Desde el primer minuto, la tensión en el quirófano se podía cortar con un bisturí. Alejandro trazaba cada incisión con absoluta precisión, mientras Diego retiraba la sangre con rapidez para mantener despejado el campo quirúrgico. Luis no apartaba la vista de los monitores: cada número que parpadeaba en tonos verdes y rojos era un recordatorio de lo frágil que es la vida.

Las primeras cuatro horas transcurrieron en una calma engañosa, marcada por la concentración absoluta. El órgano donado, sin embargo, llegó con veinte minutos de retraso debido a un embotellamiento en la ciudad. Cuando por fin entró la caja de transporte de tejidos, los tres respiraron casi al unísono, como si hubieran liberado un peso que los oprimía.

Pero el momento más crítico llegó en la sexta hora. Justo cuando Alejandro realizaba la delicada conexión de los principales vasos sanguíneos, un pitido agudo rompió el silencio: la presión arterial del niño descendía de manera alarmante. El monitor lanzó una secuencia de alarmas que retumbó en la sala como un golpe de realidad.

Luis reaccionó de inmediato, ajustando válvulas y administrando medicamentos para sostener el ritmo cardíaco. Su voz, firme pero con un leve temblor, cortó el aire:

—El corazón se está desacelerando, tenemos pocos minutos.

Alejandro apretó la mandíbula. Sus manos no podían permitirse ni un milímetro de error. Diego, con reflejos de experto, presionó la arteria con una gasa estéril para contener el sangrado. El sonido constante de las alarmas hacía que cada segundo pareciera eterno.

Finalmente, tras una maniobra de sutura milimétrica de Alejandro y la perfecta coordinación de Diego, el monitor emitió un tono estable. El corazón del pequeño comenzó a latir con fuerza renovada. Luis exhaló un suspiro que llevaba horas conteniendo y murmuró con la voz quebrada:

—Ya está fuera de peligro.

Las siguientes dos horas fueron de una meticulosa revisión: cierre de incisiones, control de sangrado y chequeo de signos vitales. No hubo más alarmas. Cuando la cirugía concluyó, la luz del atardecer se filtraba en tonos grisáceos por la ventana del pasillo.

En el silencio del cuarto de descanso, los tres se miraron y esbozaron una sonrisa agotada. No era un gesto de vanidad, sino la expresión silenciosa de quienes acaban de librar una batalla entre la vida y la muerte.

—Cuando el monitor se puso en rojo, sentí que mi corazón se detenía —confesó Alejandro con un suspiro, la voz aún ronca por la tensión.

—Pero logramos salvarlo —respondió Diego, con una chispa de alivio en la mirada.

Luis, todavía con las manos ligeramente temblorosas, añadió en voz baja:

—Esos minutos… jamás los olvidaré.

Mientras el sol caía lentamente sobre la ciudad, en ese pequeño cuarto los tres sabían que su camino apenas comenzaba. Había más cirugías, más retos por delante. Pero ese instante —después de ocho horas luchando por una vida— quedó grabado en su memoria como un recordatorio de por qué eligieron la medicina: porque salvar una vida, por difícil y agotador que sea, es la mayor satisfacción que un médico puede tener.